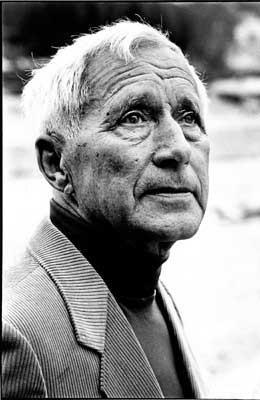

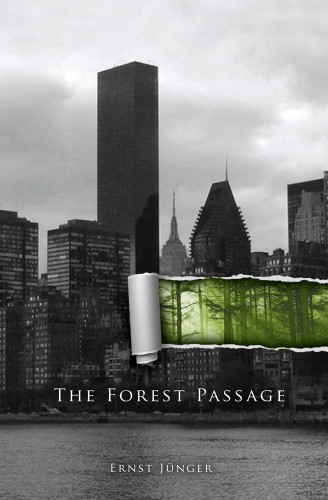

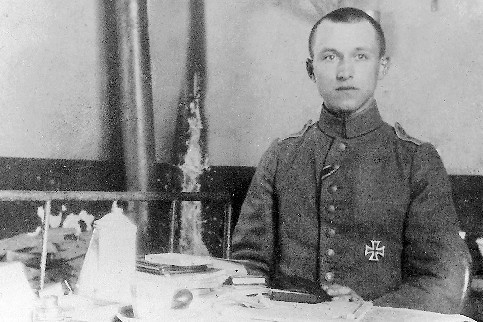

Un’operazione analoga a quella che ha riguardato sul Garantista Céline dovrebbe a nostro avviso coinvolgere anche Ernst Jünger, il decano novecentesco della letteratura tedesca, nato nel 1895 e scomparso nel 1998 alla veneranda età di 103 anni. Al di là della sua militanza adolescenziale tra i nazionalisti, infatti, della sua partecipazione da volontario alla Grande Guerra e la stessa strumentalizzazione che il regime hitleriano fece della sua opera L’operaio, dedicata alla società della mobilitazione di massa, lo scrittore – nonostante i suoi scritti giovanili militaristi – non solo arrivò ben presto a esporsi esplicitamente contro la dittatura nazista e a partecipare addirittura al complotto del 1944 per far fuori Hitler ma, sin dagli anni ’30, produsse tutta una serie di opere inequivocabilmente di natura libertaria. Sarà lui, e non Brecht, ad esempio a scrivere: “L’obbligo scolastico è, essenzialmente, un mezzo di castrazione della forza naturale, e di sfruttamento. Lo stesso vale per il servizio militare obbligatorio. Respingo come una scemenza l’obbligo scolastico, come ogni vincolo e ogni limitazione alla libertà”. Non solo: Jünger negli anni ’60 del Novecento descriverà con benevolenza e simpatia “i figli dei fiori della California, i provos di Amsterdam, gli hippies multicolori accoccolati sulla scalinata di piazza di Spagna, o sui bordi della Barcaccia, gli indefinibili che emergono dappertutto e che parlano un nuovo gergo. Compagni simili esplorano il sottosuolo: è una buona cosa poi se sono anche colti”. Del resto, lui stesso negli anni ’20 aveva aderito ai Wandervögel, il movimento giovanile tedesco che per la passione ecologista, la ricerca di una nuova spiritualità anticonformista e la sensibilità comunitaria anticipava i beatnik e il libertarismo della generazione “on the road”. Si pensi anche alla sua vicinanza senile ai Verdi che manifestavano in Germania per il neutralismo e contro il nucleare, al suo libro sul fenomeno degli stupefacenti e alla sua teorizzazione della figura dell’anarca nel suo romanzo Eumeswil…

Un’operazione analoga a quella che ha riguardato sul Garantista Céline dovrebbe a nostro avviso coinvolgere anche Ernst Jünger, il decano novecentesco della letteratura tedesca, nato nel 1895 e scomparso nel 1998 alla veneranda età di 103 anni. Al di là della sua militanza adolescenziale tra i nazionalisti, infatti, della sua partecipazione da volontario alla Grande Guerra e la stessa strumentalizzazione che il regime hitleriano fece della sua opera L’operaio, dedicata alla società della mobilitazione di massa, lo scrittore – nonostante i suoi scritti giovanili militaristi – non solo arrivò ben presto a esporsi esplicitamente contro la dittatura nazista e a partecipare addirittura al complotto del 1944 per far fuori Hitler ma, sin dagli anni ’30, produsse tutta una serie di opere inequivocabilmente di natura libertaria. Sarà lui, e non Brecht, ad esempio a scrivere: “L’obbligo scolastico è, essenzialmente, un mezzo di castrazione della forza naturale, e di sfruttamento. Lo stesso vale per il servizio militare obbligatorio. Respingo come una scemenza l’obbligo scolastico, come ogni vincolo e ogni limitazione alla libertà”. Non solo: Jünger negli anni ’60 del Novecento descriverà con benevolenza e simpatia “i figli dei fiori della California, i provos di Amsterdam, gli hippies multicolori accoccolati sulla scalinata di piazza di Spagna, o sui bordi della Barcaccia, gli indefinibili che emergono dappertutto e che parlano un nuovo gergo. Compagni simili esplorano il sottosuolo: è una buona cosa poi se sono anche colti”. Del resto, lui stesso negli anni ’20 aveva aderito ai Wandervögel, il movimento giovanile tedesco che per la passione ecologista, la ricerca di una nuova spiritualità anticonformista e la sensibilità comunitaria anticipava i beatnik e il libertarismo della generazione “on the road”. Si pensi anche alla sua vicinanza senile ai Verdi che manifestavano in Germania per il neutralismo e contro il nucleare, al suo libro sul fenomeno degli stupefacenti e alla sua teorizzazione della figura dell’anarca nel suo romanzo Eumeswil…Eine absolute Pflichtlektüre zu dieser Frage hat Carl Schmitt mit Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum 1950 veröffentlicht. Mit „Nomos“ verweist der wohl bedeutendste deutsche Staatsrechtler des 20. Jahrhunderts auf den engen Zusammenhang von Recht, Ordnung und Ortung.

Die Einhegung des Krieges

In der Moderne haben jedoch diejenigen die Oberhand gewonnen, die glauben, man könnte die Raumkomponente bei der Konstruktion einer funktionierenden internationalen Ordnung außer acht lassen. Schmitt warnt vor dieser Vernachlässigung genauso wie vor dem Berufen auf die moralische Dichotomie „gut“ und „böse“ in internationalen Angelegenheiten.

Das Ziel aller politischen Ordnungsbemühungen über Staatsgrenzen hinweg müsse es sein, den Krieg einzuhegen. Dies betont Schmitt immer wieder, weil er glaubt, daß eine Abschaffung des Krieges, wie von Pazifisten gewünscht, niemals möglich sein wird. Statt dessen müsse es darum gehen, Vernichtungskriege zu verhindern und Rahmenbedingungen zu setzen, so daß ein Volk nach einer militärischen Niederlage möglichst unbeschadet weiterleben könne. Kriege sollten deshalb das soziale und wirtschaftliche System trotz eines Sieges einer Partei unberührt lassen.

Die Ideologisierung des Krieges seit 1789

Schmitt glaubt, daß das europäische Völkerrecht nach dem Westfälischen Frieden (1648) bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges halbwegs nach diesen Prinzipien funktionierte, auch wenn er einräumt, daß bereits 1789 mit der Französischen Revolution eine Ideologisierung des Krieges einsetzte.

Mit dieser Ideologisierung verbunden ist zum Einen die Geburt des „totalen Krieges“, bei dem die Zivilbevölkerung einbezogen wird. Zum Anderen entwickelt sich nun ein universalistisches Völkerrecht, das mit moralischen Kategorien arbeitet und das „Böse“ vernichten will.

Aus heutiger Sicht könnte man glauben, Der Nomos der Erde sei eine politische Streitschrift, die eine Abkehr von den – im Zweifelsfall – machtlosen supranationalen Gebilden fordert. Dem ist aber überhaupt nicht so: Schmitt legt hier lediglich eine sachliche Darstellung der Geschichte des europäischen Völkerrechts vor. Politische Forderungen mit Verweis auf dieses Buch sollten daher immer mit Vorsicht genossen werden.

Pluriversum statt Universum

Fest steht jedoch, daß wir mit einem globalen Weltbild leben, dazu allerdings noch keine passende internationale Ordnung gefunden haben. Dies hat nicht nur Schmitt sehr früh und treffend so diagnostiziert, auch marxistische Autoren wie Michael Hardt und Antonio Negri sehen dies in ihrem Buch Empire. Die neue Weltordnung so (Besprechung dazu folgt in Kürze).

Carl Schmitt beginnt seine Geschichte des europäischen Völkerrechts mit einer Definition des Völkerrechts, die durch ihre Einfachheit besticht: „Völkerrecht ist Landnahme, Städtebau und Befestigung, Kriege, Gefangenschaft, Unfreiheit, Rückkehr aus der Gefangenschaft, Bündnisse und Friedensschlüsse, Waffenstillstand, Unverletzlichkeit der Gesandten und Eheverbote mit Fremdgeborenen.“

Eine Ordnung basierend auf diesen Prinzipien habe es im Europa nach dem Mittelalter gegeben. Den (entstehenden) europäischen Staaten sei jedoch zu jederzeit klar gewesen, daß dieser „Nomos“ nicht auf die ganze Welt ausgedehnt werden dürfe. Das heißt, daß dieses Völkerrecht nur für das christliche Abendland konzipiert war und es eine strenge Unterscheidung zwischen der Austragung von Rivalitäten in Europa und „Kriegen gegen nichtchristliche Fürsten und Völker“ gab.

Die Gefahr des Cäsarismus

In Nomos der Erde weist Schmitt auch darauf hin, daß dieses Völkerrecht neben äußeren Gefahren, z.B. dem Aufkommen einer neuen Supermacht wie den USA, auch von innen heraus selbst zerstört werden kann. Er nennt dabei insbesondere den „Cäsarismus“, den er als eine „nicht-christliche Machtform“ charakterisiert. Ähnlich wie Oswald Spengler sieht er also die Bedrohung, daß sich eine Kultur einfach überlebt und ihren sittlich-kulturellen Kern verkümmern läßt.

Schmitt beschreibt das europäische Völkerrecht als ein weitestgehend anarchisches, aber gerade nicht rechtloses System, das nur dann Bestand hat, wenn alle daran beteiligten Herrscher sich bewußt darüber sind, wie wichtig der Erhalt des gemeinsamen Kulturkreises ist. Konflikte werden dann lediglich auf politisch-militärischer Ebene unter moralisch ebenbürtigen Gegnern ausgetragen. Ein Kernpunkt des europäischen Völkerrechtes sei es deshalb gewesen, „die Begriffe Feind und Verbrecher auseinander zu halten“.

Die Zerstörung der alten Ordnung durch den Versailler Vertrag

Bereits 1789 bröckelte dieses System jedoch langsam auseinander. Schmitt schreibt darüber: „Eine tragische Ironie liegt darin, daß gerade dieser Contrat social Rousseaus mit seinem rein staatlichen Kriegsbegriff zur Bibel der Jacobiner wurde, eben derselben Jacobiner, die den klassischen, rein militärischen Staatenkrieg des 18. Jahrhunderts als Kabinettskrieg des ancien régime diffamierten und die durch den Staat gelungene Liquidierung des Bürgerkrieges und Hegung des Außen-Krieges als eine Angelegenheit der Tyrannen und Despoten ablehnten. Sie haben den reinen Staatenkrieg durch den Volkskrieg und die demokratische levée en masse ersetzt.“

Endgültig zerbrach das alte europäische Völkerrecht dann im Laufe des Ersten Weltkrieges. Der Versailler Vertrag dokumentierte schließlich für alle Welt, wie sich das Völkerrecht inzwischen gewandelt hatte. Mit dem Kriegsschuldartikel wurde ausdrücklich moralisch argumentiert. Zudem enthielt der Versailler Vertrag große Eingriffe in die Eigentumsverhältnisse gerade des deutschen Volkes.

Eine internationale Ordnung war zu diesem Zeitpunkt in weiter Ferne. Diese Leerstelle sollte sich für Europa in den nachfolgenden Jahrzehnten als besonders verhängnisvoll erweisen. Währenddessen erlebte die Welt die Geburt einer neuen Supermacht, deren Aufstieg Schmitt ebenfalls im Nomos der Erde auf herausragende Weise beschreibt.

Sollten wir dankbar dafür sein, daß es mit den USA eine Supermacht gibt, die sich um die großen Probleme der Welt notfalls auch militärisch kümmert?

Brauchen wir vielleicht sogar sehr dringend eine Weltpolizei, die dafür sorgt, daß lokale Konflikte auch lokal begrenzt bleiben, weil es in der entsprechenden Region keine effektive Gegenmacht zum Terrorismus gibt? Ist die Westbindung Deutschlands an NATO und USA alternativlos, weil wir ohne sie noch mehr Probleme der Welt in unser Land in Form von Flüchtlingen importieren würden?

US-Präsident Herbert Hoover: „An act of war in any part oft he world is an act that injures the interests of my country.“ (1928)

All das sind berechtigte Fragen, doch bevor wir sie beantworten können, sollten wir herausfinden, wie es die USA zur Weltmacht schafften und welche Strategie dahintersteckt. Carl Schmitt hat dazu in aller Kürze auf den 100 letzten Seiten seines Buches Der Nomos der Erde (1950) Grundlegendes herausgearbeitet. Schmitt setzt ein bei der Zerstörung des alten europäischen Völkerrechts, das sich aus drei Gründen Anfang des 20. Jahrhunderts überlebt hatte: Erstens, weil Europa selbst nicht mehr in der Lage war, den ideellen Gehalt dieses Völkerrechts zu erfassen. Zweitens, weil mit den USA eine neue Supermacht entstanden war. Und drittens, weil der Erste Weltkrieg zwangsläufig zur Infragestellung der alten Ordnung führen mußte.

Nun war es jedoch nicht so, daß sich sofort eine neue Ordnung aufdrängte. Schmitt betont: „Die Auflösung ins Allgemein-Universale war zugleich die Zerstörung der bisherigen globalen Ordnung der Erde. An deren Stelle trat für mehrere Jahrzehnte ein leerer Normativismus angeblich allgemein anerkannter Regeln, die dem Bewußtsein der Menschen die Tatsache verschleierte, daß eine konkrete Ordnung bisher anerkannter Mächte zugrunde ging und eine neue noch nicht gefunden war.“

Schmitt: „Der neue Westen erhebt den Anspruch, der wahre Westen, der wahre Occident, das wahre Europa zu sein.“

In der Zwischenkriegszeit stellte sich daher die Frage, „ob der Planet reif ist für das globale Monopol einer einzigen Macht, oder ob ein Pluralismus in sich geordneter, koexistierender Großräume, Interventionssphären und Kulturkreise das neue Völkerrecht der Erde bestimmt“. Es sprach zunächst viel dafür, daß die weltpolitische Situation zwangsläufig ein Pluriversum hervorbringen mußte, weil es keine Großmacht gab, die mit klarem Führungsanspruch auftrat.

Die Vereinigten Staaten hatten eine Außenpolitik aus einer „Mischung von offizieller Abwesenheit und effektiver Anwesenheit“ entwickelt, die sehr erfolgreich war. In international neu zu schaffenden Institutionen Verantwortung zu übernehmen, blieb den USA bis in die 1920er-Jahre hinein suspekt, aber es war klar, daß die europäischen Staaten ohne sie auch keine Entscheidung mehr treffen konnten und die USA sich im Zweifelsfall militärisch auf der ganzen Welt einmischten.

Um dies zu illustrieren, zitiert Schmitt den amerikanischen Völkerrechtsjuristen P. S. Jessup, der 1940 betonte: „Die Dimensionen ändern sich heute schnell, und dem Interesse, das wir 1860 an Cuba hatten, entspricht heute unser Interesse an Hawaii; vielleicht wird das Argument der Selbstverteidigung dazu führen, daß die Vereinigten Staaten eines Tages am Jangtse, an der Wolga und am Kongo Krieg führen müssen.“

Selbst-Isolierung und Welt-Intervention

Dabei darf diese Bereitschaft zur militärischen Intervention nicht mit einem offensiven Expansionsstreben verwechselt werden. Schmitt folgt hier einer ganz anderen Argumentationsweise: Es sei gerade der „amerikanische Isolationsgedanke“ gewesen, der langfristig zu diesen Interventionen zwinge. Mit der Gründung der USA sei eine „Auserwähltheitslinie“ gezogen worden. Die „Neue Welt“ hätten die Amerikaner als den Ort der Welt interpretiert, an dem ein Leben in Frieden und Freiheit im Gegensatz zur restlichen Welt möglich sei. Schmitt hört bereits aus der Monroe-Doktrin (1823) ein „fundamentales moralisches Verwerfungsurteil“ gegenüber den europäischen Monarchien heraus.

Die USA hätten dieses moralische Überlegenheitsgefühl jedoch zunächst als Mythos nach innen verbreitet und seien nach außen betont defensiv aufgetreten. Dies änderte sich erst, als „für die innere Lage der Vereinigten Staaten das Zeitalter ihrer bisherigen Neuheit zu Ende gegangen“ war. Jedoch bewegte sich die Außenpolitik Amerikas selbst in den beiden Weltkriegen „zwischen den beiden Extremen von Selbst-Isolierung und Welt-Intervention“.

Was sind die Ursachen des globalen Weltbürgerkrieges?

Schmitt sieht in diesem Interventionismus nicht nur aufgrund der Moralisierung der Kriegsgründe ein Problem. Vielmehr entstehe so zwangsläufig ein globaler Weltbürgerkrieg, da die Trennung zwischen „außen“ und „innen“ genausowenig wie lokale Besonderheiten anerkannt werden. Genau diesen Wegfall der Grenze von „außen“ und „innen“ verkauft man uns heute als eine Neuheit der Entwicklung des Krieges, auf die man mit einer Weltpolizei reagieren müsse.

Die im Nomos der Erde entwickelte Argumentation sieht Ursache und Wirkung hier jedoch ganz anders: Nicht die Entwicklung des Krieges, der Fortschritt oder das Fortschreiten der Menschheit haben die Auflösung von „außen“ und „innen“ bewirkt. Nein, die Ursache dafür ist bei einer dysfunktionalen, universalistischen Welt(un)ordnung zu suchen, die auf moralischen Kategorien basiert und nicht mehr zur Trennung von Feind und Verbrecher fähig ist.äische Völkerrecht dann im Laufe des Ersten Weltkrieges. Der Versailler Vertrag dokumentierte schließlich für alle Welt, wie sich das Völkerrecht inzwischen gewandelt hatte. Mit dem Kriegsschuldartikel wurde ausdrücklich moralisch argumentiert. Zudem enthielt der Versailler Vertrag große Eingriffe in die Eigentumsverhältnisse gerade des deutschen Volkes.

Eine internationale Ordnung war zu diesem Zeitpunkt in weiter Ferne. Diese Leerstelle sollte sich für Europa in den nachfolgenden Jahrzehnten als besonders verhängnisvoll erweisen. Währenddessen erlebte die Welt die Geburt einer neuen Supermacht, deren Aufstieg Schmitt ebenfalls im Nomos der Erde auf herausragende Weise beschreibt.

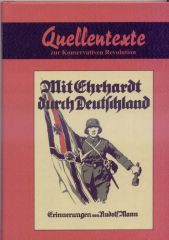

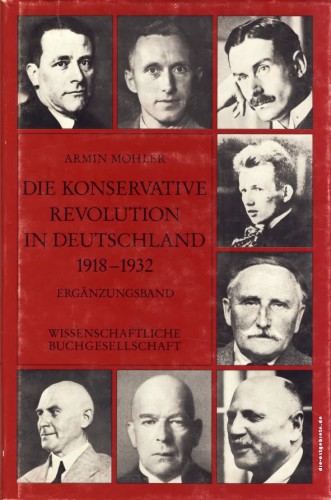

En dépit de la parution en 1993 chez Pardès de l’ouvrage majeur d’Armin Mohler, La Révolution Conservatrice allemande 1918 – 1932, le public français persiste à méconnaître cet immense ensemble intellectuel qui ne se confine pas aux seules limites temporelles dressées par l’auteur. Conséquence immédiate de la Première Guerre mondiale et de la défaite allemande, cette mouvance complexe d’idées plonge ses racines dans l’avant-guerre, se retrouve sous des formes plus ou moins proches ailleurs dans l’espace germanophone et présente de nombreuses affinités avec le « non-conformisme français des années 30 ».

En dépit de la parution en 1993 chez Pardès de l’ouvrage majeur d’Armin Mohler, La Révolution Conservatrice allemande 1918 – 1932, le public français persiste à méconnaître cet immense ensemble intellectuel qui ne se confine pas aux seules limites temporelles dressées par l’auteur. Conséquence immédiate de la Première Guerre mondiale et de la défaite allemande, cette mouvance complexe d’idées plonge ses racines dans l’avant-guerre, se retrouve sous des formes plus ou moins proches ailleurs dans l’espace germanophone et présente de nombreuses affinités avec le « non-conformisme français des années 30 ».

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg Gerade in Zeiten großer Krisen wie in der Ukraine, im Irak und in Syrien muß die Frage erlaubt sein, wie unsere internationale Ordnung aussehen sollte.

Gerade in Zeiten großer Krisen wie in der Ukraine, im Irak und in Syrien muß die Frage erlaubt sein, wie unsere internationale Ordnung aussehen sollte. Bajo la fórmula “Revolución Conservadora” (RC) acuñada por Armin Mohler (Die Konservative Revolution in Deutschland 1918-1932) se engloban una serie de corrientes de pensamiento, cuyas figuras más destacadas son Oswald Spengler, Ernst Jünger, Carl Schmitt y Moeller van den Bruck, entre otros. La denominación de la RC (o KR en sus siglas originales), quizás demasiado ecléctica y difusa, ha gozado, no obstante, de aceptación y arraigo, para abarcar a una serie de intelectuales alemanes “idiosincráticos” de la primera mitad del siglo XX, sin unidad organizativa ni homogeneidad ideológica, ni –mucho menos- adscripción política común, que alimentaron proyectos para una renovación cultural y espiritual de los auténticos valores contra los principios demoliberales de la República de Weimar, dentro de la dinámica de un proceso palingenésico que reclamaba un nuevo renacimiento alemán y europeo (una re-generación).

Bajo la fórmula “Revolución Conservadora” (RC) acuñada por Armin Mohler (Die Konservative Revolution in Deutschland 1918-1932) se engloban una serie de corrientes de pensamiento, cuyas figuras más destacadas son Oswald Spengler, Ernst Jünger, Carl Schmitt y Moeller van den Bruck, entre otros. La denominación de la RC (o KR en sus siglas originales), quizás demasiado ecléctica y difusa, ha gozado, no obstante, de aceptación y arraigo, para abarcar a una serie de intelectuales alemanes “idiosincráticos” de la primera mitad del siglo XX, sin unidad organizativa ni homogeneidad ideológica, ni –mucho menos- adscripción política común, que alimentaron proyectos para una renovación cultural y espiritual de los auténticos valores contra los principios demoliberales de la República de Weimar, dentro de la dinámica de un proceso palingenésico que reclamaba un nuevo renacimiento alemán y europeo (una re-generación).

Bei den Nationalrevolutionären liegen als 14. Band die

Bei den Nationalrevolutionären liegen als 14. Band die  Die „Blaue Reihe“ bekommt derweil Zuwachs durch ein Werk (Jakob) Wilhelm Hauers. Hauer, der in den frühen 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Anthroposophie und damit die Grundlagen der heutigen Waldorfpädagogik

Die „Blaue Reihe“ bekommt derweil Zuwachs durch ein Werk (Jakob) Wilhelm Hauers. Hauer, der in den frühen 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Anthroposophie und damit die Grundlagen der heutigen Waldorfpädagogik

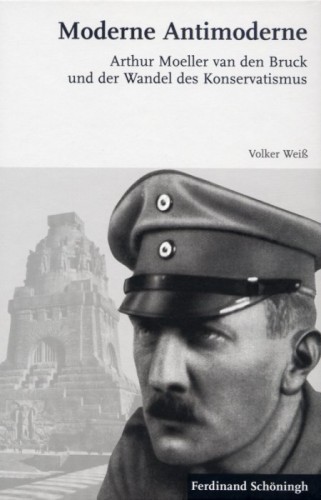

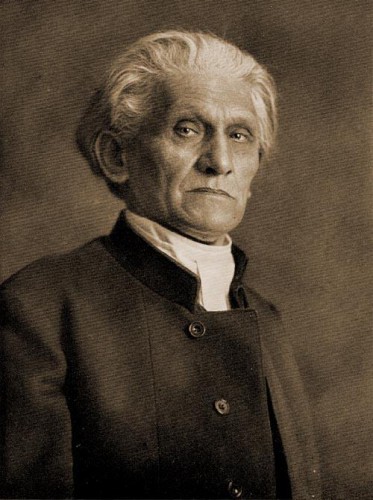

Après quatre années passées à Paris, Moeller fait le voyage en Italie où il est fasciné par l'esthétique de la Ravenne byzantine du roi ostrogoth Théodoric, qu'il met en parallèle avec les créations des architectes allemands du "Deutscher Werkbund". Sa conscience politique allemande s'éveille progressivement quand éclate la première guerre mondiale, où il servira, vu sa santé fragile, dans les officines berlinoises chargées de contrer la propagande des alliés surtout en Flandre, aux Pays-Bas, en Scandinavie, en Suisse et dans les Pays Baltes. Contre les 14 points du Président américain Wilson, Moeller et ses co-équipiers des officines de contre-propagande élaborent une charte du "droit des peuples jeunes". La pensée de Moeller est dès lors marquée par cette volonté de rejuvénilisation permanente des discours et pratiques politiques, exactement comme Merejkovski voulait un rajeunissement de la mystique russe, comme la bohème berlinoise et munichoise -que Moeller avait fréquentée entre 1896 et 1902-

Après quatre années passées à Paris, Moeller fait le voyage en Italie où il est fasciné par l'esthétique de la Ravenne byzantine du roi ostrogoth Théodoric, qu'il met en parallèle avec les créations des architectes allemands du "Deutscher Werkbund". Sa conscience politique allemande s'éveille progressivement quand éclate la première guerre mondiale, où il servira, vu sa santé fragile, dans les officines berlinoises chargées de contrer la propagande des alliés surtout en Flandre, aux Pays-Bas, en Scandinavie, en Suisse et dans les Pays Baltes. Contre les 14 points du Président américain Wilson, Moeller et ses co-équipiers des officines de contre-propagande élaborent une charte du "droit des peuples jeunes". La pensée de Moeller est dès lors marquée par cette volonté de rejuvénilisation permanente des discours et pratiques politiques, exactement comme Merejkovski voulait un rajeunissement de la mystique russe, comme la bohème berlinoise et munichoise -que Moeller avait fréquentée entre 1896 et 1902-

L'année 1896 est cruciale: Moeller arrive à Berlin et amorce sa quête dans la bohème littéraire de la capitale prussienne; Karl Fischer fonde le mouvement des lycéens randonneurs, le Wandervogel, qui cherche à arracher la jeunesse aux affres d'une urbanisation effrénée; Eugen Diederichs fonde à Iéna sa maison d'édition qui véhiculera les thèmes d'un socialisme organique et enraciné, d'une religion chrétienne adaptée aux terroirs germaniques, d'une esthétique proche des pré-raphaëlites anglais et de l'art nouveau (Jugendstil), etc. Tous cherchent à asseoir une société alternative basée sur des idéaux organiques et vivants plutôt que mécaniques et figés. Après le départ de Fischer pour les armées dans la garnison allemande de Tsing-Tao en Chine, le mouvement se structure, passe de la joyeuse anarchie contestatrice à un anti-conformisme intellectuellement bien charpenté, qui jettera les bases d'une pensée écologique profonde (avec le philosophe Ludwig Klages), d'une pédagogie avant-gardiste dans le sillage de la tradition lancée, fin du 18ème, par le Suisse Pestalozzi. Laminé par la première guerre mondiale, le mouvement de jeunesse renaît vite de ses cendres tout en se politisant davantage sous le signe du nationalisme révolutionnaire qui l'opposera, à partir de 1933, à la NSDAP qui cherchait à contrôler à son profit exclusif l'ensemble des ligues. Les mouvements des Nerother et du "dj.1.11" de Tusk (alias Eberhard Koebel) sont de loin les plus originaux, ceux qui auront organisé les raids les plus exotiques et les plus audacieux (Andes, Nouvelle-Zemble, Laponie, etc.).

L'année 1896 est cruciale: Moeller arrive à Berlin et amorce sa quête dans la bohème littéraire de la capitale prussienne; Karl Fischer fonde le mouvement des lycéens randonneurs, le Wandervogel, qui cherche à arracher la jeunesse aux affres d'une urbanisation effrénée; Eugen Diederichs fonde à Iéna sa maison d'édition qui véhiculera les thèmes d'un socialisme organique et enraciné, d'une religion chrétienne adaptée aux terroirs germaniques, d'une esthétique proche des pré-raphaëlites anglais et de l'art nouveau (Jugendstil), etc. Tous cherchent à asseoir une société alternative basée sur des idéaux organiques et vivants plutôt que mécaniques et figés. Après le départ de Fischer pour les armées dans la garnison allemande de Tsing-Tao en Chine, le mouvement se structure, passe de la joyeuse anarchie contestatrice à un anti-conformisme intellectuellement bien charpenté, qui jettera les bases d'une pensée écologique profonde (avec le philosophe Ludwig Klages), d'une pédagogie avant-gardiste dans le sillage de la tradition lancée, fin du 18ème, par le Suisse Pestalozzi. Laminé par la première guerre mondiale, le mouvement de jeunesse renaît vite de ses cendres tout en se politisant davantage sous le signe du nationalisme révolutionnaire qui l'opposera, à partir de 1933, à la NSDAP qui cherchait à contrôler à son profit exclusif l'ensemble des ligues. Les mouvements des Nerother et du "dj.1.11" de Tusk (alias Eberhard Koebel) sont de loin les plus originaux, ceux qui auront organisé les raids les plus exotiques et les plus audacieux (Andes, Nouvelle-Zemble, Laponie, etc.).

Carl Schmitt’s two essays on “The Tyranny of Values” (

Carl Schmitt’s two essays on “The Tyranny of Values” (

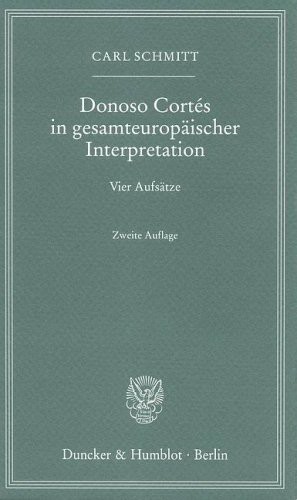

Cuando en Interpretación europea de Donoso Cortés, Carl Schmitt nos describe el pensamiento del político y diplomático español como un pensamiento de carácter “europeo”, nos muestra algo inédito dentro del llamado “pensamiento reaccionario”.

Cuando en Interpretación europea de Donoso Cortés, Carl Schmitt nos describe el pensamiento del político y diplomático español como un pensamiento de carácter “europeo”, nos muestra algo inédito dentro del llamado “pensamiento reaccionario”.

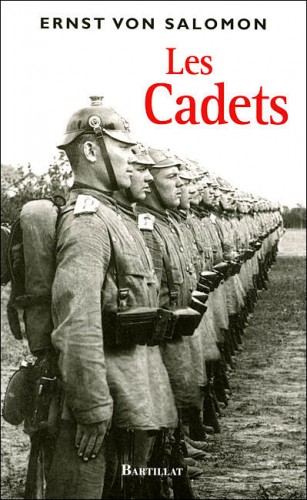

La aventura de Jünger cobra el símbolo de una organicidad rotunda enla relación social del intelectual con la producción de una clase concreta; se trata fundamentalmente de una personalidad que de alguna manera expresa Drieu la Rochelle: ”(es) el hombre de mano comunista, el hombre de las ciudades, neurasténico, excitado por el ejemplo de los fascios italianos, así como por el de los mercenarios de las guerras chinas, de los soldados de la Legión Extranjera” (8). Se verdadera patria son las llamas, la tensión del combate, la experiencia de la guerra. Su conformación íntima se encuentra manifestada en otro de aquellos que vivieron ”la encarnación de una civilización en sus últimas etapas de decadencia y disolución”, así dice Ernst Von Salomon en Los proscritos: ”sufríamos al sentir que en medio del torbellino y pese a todos los acontecimientos, las fatalidades, la verdad y la realidad siempre estaban ausentes” (9). Es este el territorio en que Jünger preparará la red invisible de su obra, recogiendo las brasas, los escombros, las banderas rotas. Cuando todo en Alemania se tambalea: se cimbran los valores humanitarios y cristianos, la burguesía se declara en bancarrota y los espartaquistas establecen la efímera República de Münich, aparecen los elementos vitales de su escritura, que atesorará como una trinchera imbatible heredera del limo, con la llave precisa que abrirá las puertas de la putrefacción a la literatura.

La aventura de Jünger cobra el símbolo de una organicidad rotunda enla relación social del intelectual con la producción de una clase concreta; se trata fundamentalmente de una personalidad que de alguna manera expresa Drieu la Rochelle: ”(es) el hombre de mano comunista, el hombre de las ciudades, neurasténico, excitado por el ejemplo de los fascios italianos, así como por el de los mercenarios de las guerras chinas, de los soldados de la Legión Extranjera” (8). Se verdadera patria son las llamas, la tensión del combate, la experiencia de la guerra. Su conformación íntima se encuentra manifestada en otro de aquellos que vivieron ”la encarnación de una civilización en sus últimas etapas de decadencia y disolución”, así dice Ernst Von Salomon en Los proscritos: ”sufríamos al sentir que en medio del torbellino y pese a todos los acontecimientos, las fatalidades, la verdad y la realidad siempre estaban ausentes” (9). Es este el territorio en que Jünger preparará la red invisible de su obra, recogiendo las brasas, los escombros, las banderas rotas. Cuando todo en Alemania se tambalea: se cimbran los valores humanitarios y cristianos, la burguesía se declara en bancarrota y los espartaquistas establecen la efímera República de Münich, aparecen los elementos vitales de su escritura, que atesorará como una trinchera imbatible heredera del limo, con la llave precisa que abrirá las puertas de la putrefacción a la literatura.

Ernst Jünger: yo soy la acción

por José Luis Ontiveros

Ex: http://culturatransversal.wordpress.com

En torno a la obra del escritor alemán Ernst Jünger se ha producido una polémica semejante a la que preocupó a los teólogos españoles en relación con la existencia del alma de los indios. De alguna manera, el hecho de que se le haya discutido en medios intelectuales mundiales con asiduidad, y el que una nueva política literaria tienda a revalorizarlo, le otorga, como lo hizo a los naturales el Papa Paulo III, la posibilidad de una lectura conversa; ya no traumatizada por su historia maldita, absolutoria de su derecho a la diferencia, y exoneradora de un pasado marcado por la gloria y la inmundicia.